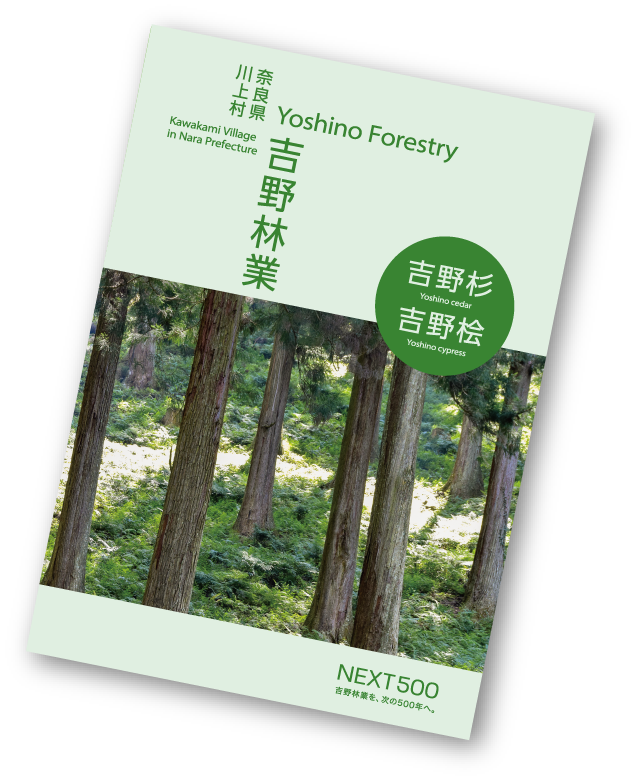

川上村と吉野林業

吉野川(紀ノ川)源流の村、

そして吉野林業発祥の地「川上村」

- HOME

- >

- 川上村と吉野林業

概要

ここ奈良県吉野郡川上村は吉野林業の発祥の地で、最高級の建築材として知られる吉野杉・吉野桧の主産地です。かつては豊臣秀吉が大阪城の築城に吉野材を用い、江戸時代には、灘・伏見の酒樽の生産地として栄えてきました。また、吉野川(紀ノ川)の源流に位置する村です。降り注いだ雨は川上村の森に蓄えられ、それが湧き水としてゆっくりと流れ出し、やがて一筋の流れとなったものが、吉野川(紀ノ川)となり、奈良盆地や遠く和歌山平野にいたる大地を潤しています。

私たちの使命は山と森を守り、樹を大切にしながら、下流域の人々へきれいな水を送ることです。いつまでも豊かな水を育 むためにも、森林整備はもちろん、身近にある木材を生活の一部に取り入れて暮らせる持続可能で健康な社会の実現を目指しています。

歴史

世界でも有数の歴史。

樽材から建築材へ。

世界の林業の中では、ドイツが人工林としては最古であると学術的な裏づけがありますが、ここ吉野も歴史は古く、人工林として植林したのは室町時代からです。

建築材としての利用は500年前にもなり、名将豊臣秀吉が築いた、大阪城、伏見城も、吉野の材です。

江戸時代には、樽丸・醤油樽・味噌樽と、 節のない木材として利用されました。また、 美しいシンメトリーを描く吉野材は高級建築材として利用されてきました。

もっと詳しく

もっと詳しく

伝承

川上村の偉人、土倉庄三郎が

残した「吉野林業全書」

高品質の材を生むための林業技術と、持続可能な発展を追及した林業方法を説いたものに、日清戦争後、日露戦争前の時期(明治31年)に完成した「吉野林業全書」があります。

今日でも絶賛されており、全国の林業家のバイブルとなっています。世界中どこを探してもないこの素晴らしい教書は、川上村出身の土倉庄三郎により書かれました。

川上村は、日本の各地(九州地域、群馬県伊香保、兵庫県但馬、滋賀県西浅井、台湾など)に林業指導をした、林業普及の祖がいる地域なのです。

土倉庄三郎の肖像画。自分の財は「1/3は 国のため、1/3は教育 のため、1/3は仕事のため」という方針を貫いたというエピソードが残ります。

もっと詳しく

土倉庄三郎の肖像画。自分の財は「1/3は 国のため、1/3は教育 のため、1/3は仕事のため」という方針を貫いたというエピソードが残ります。

育林

毎日見守り、撫でるように育てて銘木に。

製品となるまで80年〜100年。吉野杉の育林は、まるで子どもや孫を育てるように手間を掛け、雪など悪天候のときは倒れないように手立てをします。

吉野の木は苗木の頃から1haに約1万本ほどという密植をします。苗木と苗木の間が1mという、「畑」のような間隔の極端な集約林業です。この集約により吉野特有の節のない美しい木が生まれます。もちろん、これらの木がすべて大きくなるわけではありません。果物を間引きをするように、5年、10年と、5年ごとに間伐し続け、最後に残ったものが100年杉・200年杉になります。

また、人の手のみならず、雨と霧の量やまっすぐ生える杉の生育に適した土壌など、自然条件が整っているのも川上村の吉野林業の特徴です。

関連ページはこちら